Il fonctionne à ciel ouvert, intégré à tous les étages de la communication politique, qu’on soit au pouvoir, dans l’opposition ou en campagne. Le plus inquiétant, c’est qu’il ne provoque presque plus de scandale. Il ne dégrade plus l’image de celui qui le profère. Il façonne la réalité de celui qui l’écoute.

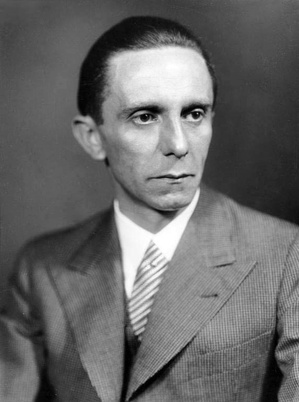

Cette évolution n’est pas un accident. Elle repose sur des mécanismes anciens, actualisés par la technologie, les réseaux sociaux et l’effondrement de la confiance dans les institutions. Le nom de Joseph Goebbels, ministre de la propagande nazie, est souvent brandi à tort dans les débats politiques, mais son legs technique est bien réel : répéter un message jusqu’à l’ancrer, simplifier pour convaincre, retourner l’attaque contre l’adversaire, mettre en scène l’émotion pour court-circuiter la raison. Le danger ne vient plus du régime. Il vient de la méthode. Aujourd’hui, les grandes tendances de la désinformation politique se déclinent en cinq procédés largement utilisés.

D’abord, la simplification déformante. Une réforme du RSA, aux implications multiples, est résumée à « les fainéants vont devoir bosser » d’un côté, « le gouvernement veut imposer le travail forcé » de l’autre. Ce n’est pas un mensonge total. Mais c’est une réduction volontairement biaisée de la réalité, taillée pour la polémique, pas pour l’échange.

Ensuite, la mise en scène émotionnelle. On ne débat plus dans l’hémicycle, on filme une séquence virale pour snapchat, TikTok, X, Facebook.

Bardella, Attal, Mélenchon, Cioti, Knafo, ou des journaliste comme Mabrouk, Praud, Tegnér, : tous ont recours à ces mises en scène qui font office de programme de réalité. L’image remplace l’argument. Le politique devient un personnage dans une story Instagram.

Vient la répétition virale, cœur battant du mensonge efficace. En avril, une rumeur affirmant que « les immigrés touchent plus que les retraités » circule massivement. Elle est fausse, contredite par les chiffres officiels. Mais répétée, remixée, réinjectée dans le débat par des élus avec la complicité de média. Ce n’est plus la vérité qui fait foi. C’est la visibilité.

Autre réflexe : extrapoler un cas individuel en preuve générale. Une agression par un mineur devient la preuve de "l’insécurité importée par l'immigration”. Une expulsion difficile devient “la preuve” que la France est inhumaine. Ce n’est pas tant le mensonge qui compte que le pouvoir du récit, de l’émotion, de l’image-choc.

Enfin, plus insidieuse encore, l’inversion accusatoire. On ment… puis on accuse la presse de mentir. On falsifie un chiffre… puis on dénonce “la manipulation des médias du système” comme l'audiovisuel public. Cette stratégie est utilisée par des figures de droite comme de gauche. Elle vise un but simple : perdre l’opinion dans le brouillard. Créer une fatigue du vrai.

Ce brouillard s’épaissit particulièrement dans certains contextes. La droite radicale, par exemple, a fait de La France Insoumise un ennemi désigné, une “cinquième colonne”, “anti-républicaine”, “islamo-gauchiste”. En retour, LFI accuse la justice de “répression politique” dès qu’une enquête la vise. Quand le RN est ciblé par une instruction judiciaire, on ne répond pas aux faits : on délégitime les juges, on parle de “PNF politique”, de “justice militante”. La vérité est secondaire. Ce qui compte, c’est le récit de persécution.

Le résultat ? Une perte de repères généralisée. On ne sait plus qui croire. Les chiffres sont remis en cause, les journalistes sont soupçonnés, les institutions sont accusées d’être partisanes. C’est moins un mensonge qu’une érosion constante de la confiance.

Peut-on en sortir ? Oui, mais cela suppose de ralentir le débat, de refuser les réflexes binaires, de former à la lecture critique des récits politiques dès l’école. Cela suppose aussi de soutenir un journalisme exigeant, rigoureux, indépendant, qui ne cède ni à la vitesse, ni à la complaisance.

Le mensonge politique ne disparaîtra pas. Mais nous pouvons le rendre coûteux. Nous pouvons refuser qu’il structure nos convictions.

Parce qu’en démocratie, le vrai ne doit pas être un luxe. Il doit être une exigence partagée.

Cette évolution n’est pas un accident. Elle repose sur des mécanismes anciens, actualisés par la technologie, les réseaux sociaux et l’effondrement de la confiance dans les institutions. Le nom de Joseph Goebbels, ministre de la propagande nazie, est souvent brandi à tort dans les débats politiques, mais son legs technique est bien réel : répéter un message jusqu’à l’ancrer, simplifier pour convaincre, retourner l’attaque contre l’adversaire, mettre en scène l’émotion pour court-circuiter la raison. Le danger ne vient plus du régime. Il vient de la méthode. Aujourd’hui, les grandes tendances de la désinformation politique se déclinent en cinq procédés largement utilisés.

D’abord, la simplification déformante. Une réforme du RSA, aux implications multiples, est résumée à « les fainéants vont devoir bosser » d’un côté, « le gouvernement veut imposer le travail forcé » de l’autre. Ce n’est pas un mensonge total. Mais c’est une réduction volontairement biaisée de la réalité, taillée pour la polémique, pas pour l’échange.

Ensuite, la mise en scène émotionnelle. On ne débat plus dans l’hémicycle, on filme une séquence virale pour snapchat, TikTok, X, Facebook.

Bardella, Attal, Mélenchon, Cioti, Knafo, ou des journaliste comme Mabrouk, Praud, Tegnér, : tous ont recours à ces mises en scène qui font office de programme de réalité. L’image remplace l’argument. Le politique devient un personnage dans une story Instagram.

Vient la répétition virale, cœur battant du mensonge efficace. En avril, une rumeur affirmant que « les immigrés touchent plus que les retraités » circule massivement. Elle est fausse, contredite par les chiffres officiels. Mais répétée, remixée, réinjectée dans le débat par des élus avec la complicité de média. Ce n’est plus la vérité qui fait foi. C’est la visibilité.

Autre réflexe : extrapoler un cas individuel en preuve générale. Une agression par un mineur devient la preuve de "l’insécurité importée par l'immigration”. Une expulsion difficile devient “la preuve” que la France est inhumaine. Ce n’est pas tant le mensonge qui compte que le pouvoir du récit, de l’émotion, de l’image-choc.

Enfin, plus insidieuse encore, l’inversion accusatoire. On ment… puis on accuse la presse de mentir. On falsifie un chiffre… puis on dénonce “la manipulation des médias du système” comme l'audiovisuel public. Cette stratégie est utilisée par des figures de droite comme de gauche. Elle vise un but simple : perdre l’opinion dans le brouillard. Créer une fatigue du vrai.

Ce brouillard s’épaissit particulièrement dans certains contextes. La droite radicale, par exemple, a fait de La France Insoumise un ennemi désigné, une “cinquième colonne”, “anti-républicaine”, “islamo-gauchiste”. En retour, LFI accuse la justice de “répression politique” dès qu’une enquête la vise. Quand le RN est ciblé par une instruction judiciaire, on ne répond pas aux faits : on délégitime les juges, on parle de “PNF politique”, de “justice militante”. La vérité est secondaire. Ce qui compte, c’est le récit de persécution.

Le résultat ? Une perte de repères généralisée. On ne sait plus qui croire. Les chiffres sont remis en cause, les journalistes sont soupçonnés, les institutions sont accusées d’être partisanes. C’est moins un mensonge qu’une érosion constante de la confiance.

Peut-on en sortir ? Oui, mais cela suppose de ralentir le débat, de refuser les réflexes binaires, de former à la lecture critique des récits politiques dès l’école. Cela suppose aussi de soutenir un journalisme exigeant, rigoureux, indépendant, qui ne cède ni à la vitesse, ni à la complaisance.

Le mensonge politique ne disparaîtra pas. Mais nous pouvons le rendre coûteux. Nous pouvons refuser qu’il structure nos convictions.

Parce qu’en démocratie, le vrai ne doit pas être un luxe. Il doit être une exigence partagée.

Qui était Joseph Goebbels ? Le stratège de la propagande de masse

Joseph Goebbels (1897–1945) fut le ministre de la Propagande du régime nazi de 1933 à 1945. Théoricien redoutablement efficace de la manipulation des masses, il a mis en place une machine médiatique centralisée, destinée à contrôler l’opinion publique, effacer la contradiction et légitimer la politique du régime hitlérien.

Docteur en philosophie, fin connaisseur de la rhétorique et des émotions collectives, Goebbels ne se contentait pas de censurer : il organisait un récit total, utilisant la radio, le cinéma, la presse, les affiches, les slogans pour inonder l’Allemagne d’un message unique et omniprésent.

Ses principaux principes de propagande, encore analysés aujourd’hui :

Docteur en philosophie, fin connaisseur de la rhétorique et des émotions collectives, Goebbels ne se contentait pas de censurer : il organisait un récit total, utilisant la radio, le cinéma, la presse, les affiches, les slogans pour inonder l’Allemagne d’un message unique et omniprésent.

Ses principaux principes de propagande, encore analysés aujourd’hui :

- Simplifier les messages à l’extrême, pour frapper les esprits rapidement.

- Réduire l’adversaire à une caricature, un ennemi absolu, souvent désigné de manière ethnique, politique ou sociale.

- Marteler les slogans jusqu’à ce qu’ils deviennent des réflexes.

- Parler à l’émotion plutôt qu’à la raison : peur, colère, fierté nationale.

- Inverser les accusations, accuser l’ennemi de ce que l’on fait soi-même (mensonge, violence, manipulation).

- Désorienter par le volume : produire tellement d’informations biaisées qu’il devient difficile de démêler le vrai du faux.

S’il fut le serviteur d’un régime totalitaire et criminel, ses techniques, elles, ont traversé les régimes, les siècles et les technologies. Aujourd’hui encore, elles sont étudiées dans les écoles de communication et de sciences politiques, comme outils de compréhension ou de dérive.

Voici quelques-unes des pensées attribuées à Joseph Goebbels : « Plus le mensonge est gros, plus il passe. » « Un mensonge répété mille fois devient une vérité. » « La propagande ne doit pas être intelligente, elle doit atteindre sa cible. » « Quand on ment, qu'on le fasse en grand. Les petits mensonges sont plus facilement démasqués. » « La propagande est un art difficile. Elle doit être simple, répétitive et émotionnelle. »

Quelques-unes de ces théories sont encore enseignées dans la grande école de communication ou à Sciences Po et L’ENA.

Voici quelques-unes des pensées attribuées à Joseph Goebbels : « Plus le mensonge est gros, plus il passe. » « Un mensonge répété mille fois devient une vérité. » « La propagande ne doit pas être intelligente, elle doit atteindre sa cible. » « Quand on ment, qu'on le fasse en grand. Les petits mensonges sont plus facilement démasqués. » « La propagande est un art difficile. Elle doit être simple, répétitive et émotionnelle. »

Quelques-unes de ces théories sont encore enseignées dans la grande école de communication ou à Sciences Po et L’ENA.

Le mensonge politique en 2025 : ce n’est plus un dérapage, c’est une stratégie

Le mensonge politique en 2025 : ce n’est plus un dérapage, c’est une stratégie

Éditorial

Éditorial